玄武くん

玄武くんビル管理士の試験に挑戦してみたい!

どんな内容の試験なのか知りたいな!

ビル管理の王道資格の一つ「建築物環境衛生管理技術者」。

通称「ビル管」と呼ばれており、その試験範囲は広く、7科目の全180問にもなる圧倒的ボリュームの試験です。

試験時間も午前・午後からなり、受験者の誰もが2度と受けたくない試験と思うことでしょう。

この記事では、ビル管理士の試験に挑戦したい人に向けて、試験概要やおすすめ参考書・勉強法などを紹介していきます。

試験概要

受験資格

ビル管理の業務に2年間従事していなければ受験できません。

また、実務経験として認められる施設・業務内容には規定があります。

しかし常駐現場で働くビルメンならば、ほぼ問題なく実務経験は認められます。

詳細については日本建築衛生管理教育センターのホームページで確認しましょう。

実務経験は受験申請時に2年が必要になります。試験日までに2年ではないことに注意してください。

受験申請

受験申請は5月第一週~6月第二週です。受験費用は13900円(2021年時点)になります。

ネットでの申請も可能ですが、こちらは過去にビル管理試験を受験して交付した受験票(有効期限あり)が必要です。

そのため、初受験者は日本建築衛生管理教育センターのホームページから申請書をダウンロードするか、返信用封筒を同封して請求する方法になります。

試験日

毎年10月の第一週日曜日に実施しています。

試験科目/合格ライン

ビル管理試験は、全7科目の合計で65%(117問)以上の正解率と科目別で40%以上を正解しなくてないけません。

以下で科目と合格ラインについて表記します。

要チェック

| 科目 | 合格ライン/問題数 |

|---|---|

| 建築物衛生行政概論 | 8/20 |

| 建築物の構造概論 | 6/15 |

| 建築物の環境衛生 | 10/25 |

| 空気環境の調整 | 18/45 |

| 給水及び排水の管理 | 14/35 |

| 清掃 | 10/25 |

| ねずみ、昆虫等の防除 | 6/15 |

問題数の少ない「建築物の構造概論」と「ねずみ、昆虫等の防除 」は不合格になりやすい科目です。

特に建築物の構造概論は専門性の高い問題も出てくるので、注意が必要です。

そして、全180問あるビル管理士試験の45問を占めている「空気環境の調整」は7科目の中で一番難しいと言われています。

45問中18問正解すれば問題ないため、合格ラインを割る可能性は低いです。

しかしビル管理士試験は合計点数が65%以上で合格になるので、この科目ではできるだけ得点しておく必要があります。

合計点数がどんなに良くても各科目の一つでも合格ラインを割ると不合格になります。

そのため、どの科目も満遍なく学習する必要があります。

特に空気環境の調整は問題数が多いため、力を入れるべき科目です。

勉強方法

ビル管理試験は冒頭でも触れた通り、全180問もあります。

そのため試験勉強に費やす時間は膨大なものです。

人にもよりますが、200~300時間は必要と思ってください。

試験勉強は余裕を持って早めに開始しておいた方がいいでしょう。

ここでは勉強方法や合格に近づけるためのポイントを紹介します。

参考書

ビル管理試験の勉強に参考書はなくても問題ありません。

解説がついている問題集だけで合格可能な試験です。

使用する問題集は電気書院から出ている「ビル管理士試験模範解答集」がおすすめです。

通称「赤本」と呼ばれており、1冊で過去6年分の試験問題と解答が掲載されています。

ビル管理試験のマストアイテムと言っても過言ではないくらい、ほぼすべての受験者がこの本を使用して勉強しています。

もちろん僕も「赤本」のみの勉強方法で合格できました。

余裕があれば古い赤本も購入して、過去8年分くらいをカバーすれば安心と言えます。

また、問題数が15問しかない 「建築物の構造概論」と「ねずみ、昆虫等の防除 」はできるだけ過去の問題を解いて問題のパターンを覚えておきましょう。

予想問題

試験直前になったら予想問題で腕試ししてみるのもいいでしょう。

ビル管理の専門誌「設備と管理」では毎年7、8、9月号で予想問題(各号90問)を掲載しています。

ビル管理の情報雑誌としては、古くから出版されている歴史があるので信頼性があります。

定期購読している会社もあるので、もし自分の会社に置いてあるなら活用してみてください。

ちなみに僕の会社では定期購読していたので、利用させてもらいました。

この予想問題で合格ラインに乗れば、試験合格も見えてくるはずです。余裕があれば挑戦してみましょう。

ビル管試験は受験タイミングも大事?

ビル管理の試験をできるだけ楽に合格したい人はビル管理試験の合格率に目を向けてみましょう。

| 年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2010年 | 16.7% |

| 2011年 | 13.3% |

| 2012年 | 32.7% |

| 2013年 | 10.6% |

| 2014年 | 23.1% |

| 2015年 | 18.9% |

| 2016年 | 28.4% |

| 2017年 | 13.6% |

| 2018年 | 21.1% |

| 2019年 | 12.3% |

| 2020年 | 19.5% |

| 2021年 | 17.7% |

| 2022年 | 17.9% |

ビル管理士試験は難しい年と簡単な年を交互に繰り返す傾向にあります。

特に2012年の合格率はなんと32.7%です!? これは危険物乙4並みの合格率になります。

しかし次年度では調整が入ったのか、合格率が10.6% と一気に難化しました。

さらに過去を遡ると2005年は、合格率35.3%で次年度の合格率は9.4%とこちらもわかりやすいほどに難化しています。

これだけ顕著に数字が変動していることから、合格率が30%を超える年の次年度の挑戦は避けた方が無難かもしれません。

逆に合格率が10%前後の次年度は狙い目となります。

ちなみに僕はタイミングを狙って、2012年の試験に合格しました。

合格率30%超えは体感でも簡単に感じましたよ。

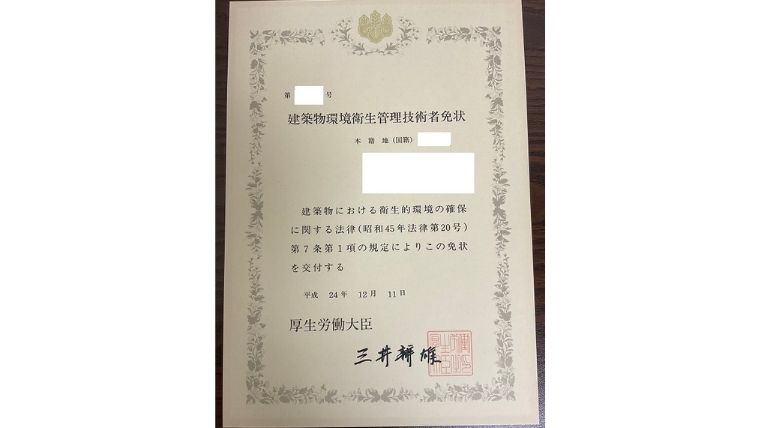

免状について

ビル管理士の免状は、一般的なカードタイプではなく賞状タイプになります。

そのため、保管方法に注意が必要です。

僕は、A4サイズの額縁を購入して壁にかけて保管しています。

忘れた頃に免状が必要になって困らないように大事に保管しておきましょう。

おわりに

ビル管試験は過去問をベースにとにかく記憶することが大事です。

そのため、普段勉強をしていない人がいきなり挑戦しても、挫折してしまう可能性が高い試験です。

まだ資格の勉強をしたことがない人なら、比較的易しい国家資格に挑戦してみるのもいいかと思います。

資格の勉強は慣れが大事です。

自分なりの勉強方法が確立できれば、効率よく資格を取得できるようになります。

資格を取得できれば資格手当も付きますし、選任されれば選任手当もつくのでぜひ挑戦してみてください!

この記事が、これからビル管理資格の取得を目指している人の参考になれば幸いです。